從仰韶文化遺址中瞠目驚恐的陶塑人面,到紐約港矗立的自由女神像,人像雕塑始終是人類文明最直觀的視覺史詩。這門跨越七千年的藝術,既承載著原始信仰的密碼,也記錄著工業(yè)文明的進程。在當代藝術語境下,人像雕塑的制作工藝早已突破傳統(tǒng)桎梏,形成傳統(tǒng)技法與現(xiàn)代科技交織的精密體系,每一道工序都暗含著對材料、時空與精神的深度解構。

一、泥塑:凝固瞬間的生命原點

泥塑作為人像雕塑的起點,是藝術家與材料對話的原始場域。在陜西華縣柳枝鎮(zhèn)出土的仰韶文化陶塑人面中,先民們已掌握用泥條盤筑塑造娃娃臉型的技法,眉弓與耳垂的刻畫透露出對生命稚嫩的敬畏。現(xiàn)代泥塑工藝在此基礎上迭代升級:雕塑師運用特質黏土,通過"揉-塑-刮-壓"四步法,在1:1比例的泥稿中捕捉人物神韻。某雕塑工作室的創(chuàng)作記錄顯示,僅人物面部表情的調整就需經(jīng)歷23次泥稿迭代,從嘴角弧度到眼瞼開合,每個0.1毫米的變動都可能改變雕塑的情感指向。這種"以泥為紙"的創(chuàng)作,實則是將三維空間轉化為可觸摸的情感載體。

三、石雕:在巖石中喚醒沉睡的靈魂

石雕藝術是材料特性與人類意志的角力場。甘肅秦安大地灣出土的人頭形器口彩陶瓶,其劉海型披發(fā)的塑造已展現(xiàn)先民對石材質感的把控。現(xiàn)代石雕工藝更形成"選材-構圖-粗坯-精修"的標準化流程:青石雕像需保留天然紋理走向,花崗巖則強調刀鑿的力度感。某石雕廠創(chuàng)作的大型歷史人物像顯示,工匠需在3米高的花崗巖原石上,用點形儀定位128個基準點,通過"由外及內"的減法雕刻,逐步釋放被禁錮在巖石中的人物形象。這種"化頑石為血肉"的過程,本質是時空維度的重構。

人像雕塑的工藝演進史,本質是人類認知邊界的突破史。從仰韶先民的指尖到數(shù)控機床的刀頭,從青銅熔爐的烈焰到數(shù)字建模的代碼,每道工序都鐫刻著文明的印記。當3D打印技術能瞬間復制羅丹的《思想者》,真正的藝術價值反而愈發(fā)凸顯——那些凝結著工匠體溫的刀痕、熔鑄著時代精神的肌理、承載著文化記憶的材質,才是人像雕塑穿越時空的永恒密碼。在這場永不停歇的技藝革新中,唯一不變的是人類對"以形寫神"的永恒追求。

免責聲明:以上文字內容來源智能AI編寫,不代表本站觀點,與本站產(chǎn)品和服務無任何關聯(lián),不作為商業(yè)性說明。請審慎閱讀,自行判斷內容的合理性。如有侵權請聯(lián)系我們刪除!

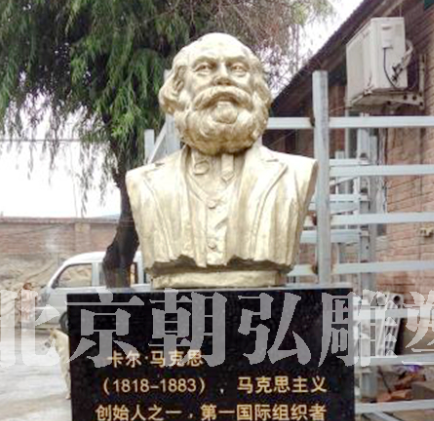

北京朝弘雕塑藝術設計有限公司

商務部:王經(jīng)理

聯(lián)系電話:13522300193

聯(lián)系人:朱經(jīng)理

聯(lián)系電話:13810362080

設計部:王女士

聯(lián)系電話:15910862729

工廠地址:北京東燕郊南城西城子村朝弘雕塑廠

總部:北京市通州區(qū)宋莊小堡北街16號508

店鋪: 朝弘雕塑阿里巴巴